-

客户端

客户端

-

微信

-

视频号

-

抖音

客户端

客户端

楹联中国行⑩丨当幼安遇见易安:三副联串起泉城文脉

新湘潭客户端

(此文刊载于7月8日《湖南日报》03版。)

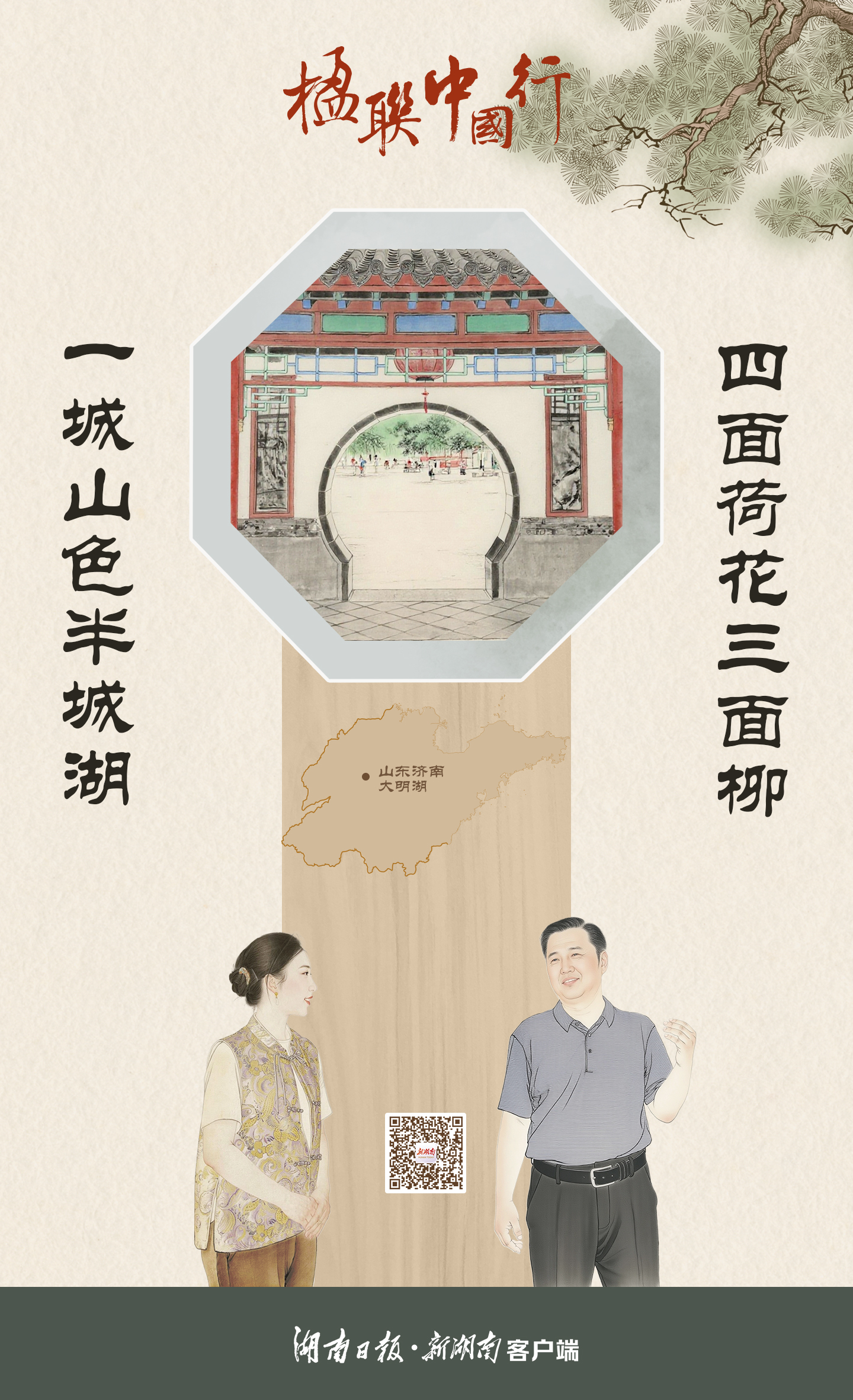

六月的济南大明湖,荷叶初展,垂柳拂波。这片占地46公顷的城内天然湖,自唐代起便是文人泛舟咏荷的胜地。在大明湖北岸的铁公祠小沧浪亭,玻璃罩保护着一副镌刻两百余年的楹联:

四面荷花三面柳;一城山色半城湖。

山东大学文学院副院长樊庆彦驻足于此,指向斑驳石刻:“这副联里藏着济南的精气神。”

正值清晨,千佛山倒影沉入湖中,超然楼的金顶在薄雾中若隐若现。樊庆彦的解读从这副楹联的诞生之日开始——清嘉庆九年(公元1804年)盛夏,诗人刘凤诰与山东巡抚铁保宴饮于小沧浪亭,推窗见莲浪接天,柳幕垂云,即兴吟出一首《咏大明湖》,而这副十四字联,便是这首诗的前两句。

数里有乾坤:十四字丈量泉城气韵

“这副联的艺术魅力首先体现在精妙的数字对仗上。‘四面’与‘一城’,‘三面’与‘半城’的数字呼应、虚实相生,构建出层次分明的空间感。”樊庆彦剖析这副联的艺术精妙时,晨光正穿透柳隙,在青石板上投下跳动的光斑。

大明湖小沧浪亭,镌刻于廊壁之上的楹联。

数字的运用绝非随意,而是经过精心推敲。樊庆彦指着蜿蜒的堤岸解释:“柳树只见三面并非夸张,而是湖岸地形的真实写照。”大明湖确有三面垂柳环绕,唯北岸因建筑而缺柳。

“半城湖”则准确描绘了济南“泉城”的特色,城内湖泊水域约占城区之半,“家家泉水,户户垂柳”正是济南城的风貌写照。这种基于真实景观的数字提炼,既保留了诗歌的想象空间,又恪守了写实的严谨。

在楹联的意象选择上,荷花与垂柳的组合堪称经典。大明湖栽荷历史可追溯至唐代,金代文豪元好问曾以“荷叶荷花何处好,大明湖上新秋”留下咏叹。而三面垂柳则暗合“杨柳岸晓风残月”的意境,柔化了湖景的线条。

俯瞰大明湖。

最见功力的是“山色”与“湖光”的时空对仗。当千佛山倒影沉入碧波,济南“山、泉、湖、河、城”的独特城市肌理,被这副楹联以十四字完美定格。

山水入画来:“二安”风骨成就文化标签

“欲解济南文脉,必读‘二安’。而有趣的是,刘凤诰的这首《咏大明湖》,也巧妙地化用了两位大词人的文学意象。”樊庆彦介绍,辛弃疾字幼安,李清照号易安居士,这对宋代词坛“豪放派”与“婉约派”的代表人物,好巧不巧同为济南人,被世人尊称为“济南二安”。清代文学家王士禛称:“婉约以易安为宗,豪放为幼安称首,皆吾济南人,难乎为继矣。”

樊庆彦吟出刘凤诰《咏大明湖》原诗后两句:“一盏寒泉荐秋菊,三更画舫穿藕花。”他解释道,辛弃疾的名篇《摸鱼儿·更能消几番风雨》,其尾句便是:“休去倚危栏,斜阳正在,烟柳断肠处”,这可以从刘凤诰的“四面荷花三面柳”中找到对应的意象;而李清照的《如梦令·常记溪亭日暮》更为世人熟知,其名句“兴尽晚回舟,误入藕花深处”,应该直接为刘凤诰的“三更画舫穿藕花”提供了创作灵感。

边走边聊,不知不觉间,我们走到了大明湖南岸的辛弃疾纪念祠,樊庆彦指着门廊上悬挂着的一副楹联吟诵起来:

铁板铜琶,继东坡高唱大江东去;

美芹悲黍,冀南宋莫随鸿雁南飞。

辛弃疾纪念祠。

樊教授介绍,这副对联是郭沫若先生1959年题写,“铁板铜琶”典出南宋《吹剑续录》,以关西大汉执铁板唱词的粗犷,喻辛弃疾金戈铁马之气;“美芹”指其抗金策论《美芹十论》,“悲黍”化自《诗经·黍离》中的黍稷之悲,凝结着对南宋偏安的忧愤。

我们又来到趵突泉旁的漱玉泉边,李清照纪念堂前挂着郭沫若题写的另一副楹联:

大明湖畔,趵突泉边,故居在垂杨深处;

漱玉集中,金石录里,文采有后主遗风。

李清照纪念堂。

这副对联是对女词人身世和作品的高度概括,上联直接点明了李清照的故居就在大明湖畔的趵突泉边垂杨掩映处;下联则介绍了其代表作《漱玉集》与《金石录》,褒赞李清照将南唐后主李煜等人开创的婉约词风推到了巅峰。

辛弃疾以五十骑闯五万敌营擒叛将的胆魄,铸就“词中之龙”的豪迈风骨,“金戈铁马,气吞万里如虎”奏响抗金壮志,“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营”浸透赤子衷肠;而李清照的“才下眉头,却上心头”“莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦”“梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴”,一字字一句句,这位千古第一才女借助于抒情词体,写尽了一生坎坷,尽显柔婉美和悲剧性。

“二安文化”作为济南的独特文化标签,融合了李清照与辛弃疾两位文学巨匠的精髓,为济南注入了深厚的文化底蕴。

烟火证中和:三副楹联照见城市灵魂

“如果说刘凤诰的十四字联展示了城市的底色,那么郭沫若的‘二安’联便刻画了这座城市的灵魂。”行至超然楼顶,半城湖景尽收眼底,樊庆彦以三副楹联解读济南的城市哲学:

“不追求宏大叙事,正是济南的智慧。”樊庆彦对比江南名楼,“岳阳楼联忧国忧民,黄鹤楼联追仙怀古,而刘凤诰的十四字楹联只静静描摹柳荷湖山,这是儒家‘道中庸’的智慧——在进取和保守间找到平衡点。”

“半城湖”的“半”字是点睛之笔。他指着护城河地图解释,“济南人自古懂留白:泉水要呼吸,街巷要透气,连津浦铁路也曾为护湖改道。就像郭沫若评价的‘有山有水而不显山露水’,这份低调反而让济南更耐看。”

樊庆彦为记者解联。

而郭沫若题写的这两副楹联,则把以“二安文化”为代表的泉城文化精髓淋漓尽致地展现了出来。湖有韵,山有骨,两副楹联恰如经纬,构建了济南的精神坐标:横轴是幼安剑气凝成的不屈脊梁,纵轴是易安词心化作的漱玉柔波。泉城的活水滋养了“宋词双峰”,“二安”又塑造了济南的城市灵魂,实现了完美的双向奔赴。

“但我们都知道,婉约派词宗李清照也有‘九万里风鹏正举’这样雄浑大气的词作,更有‘生当为人杰,死亦为鬼雄。至今思项羽,不肯过江东’的慷慨悲歌;同样的,‘我见青山多妩媚’‘蓦然回首,那人却在灯火阑珊处’等柔美之句,也常见于豪放派宗师辛弃疾的作品中。这种柔中有刚、刚柔相济的特质,更让济南的文化底蕴别具特色,回味无穷。就像世人评价山东人,既忠厚实在、豪爽大气,又重情重义、好客顾家,我们的这种性格特质,也确实得益于‘二安文化’的浸润与熏陶。”谈笑间,樊庆彦尽显自豪。

夜幕下的超然楼。

超然楼华灯初上,将“一城山色半城湖”映成金色。晚风中,稼轩祠似传来铿锵的铁板声,漱玉泉如响起清越的落珠音,而那些穿越时空的平仄,始终在城市的脉搏里生生不息。

【记者手记】融入城市DNA的十四字

欧阳伶亚

童年时初闻大明湖,是《还珠格格》里那句“还记得大明湖畔的夏雨荷吗”,二十年后站在湖边,才发现琼瑶的浪漫远不及楹联“四面荷花三面柳;一城山色半城湖”的力道——它如文化印记,深深融入济南城市的DNA。

漫步街头,这副联总在转角相遇,或是拓印于大明湖畔的铁公祠廊柱,或是浮现在芙蓉街的文创折扇上,有时甚至成了宴饮时的飞花令,在趵突泉边酒肆的碰杯声里溅起平仄。

直到走进山东博物馆的“一城山色半城湖——济南泉·城历史文化特展”,这十四个字才真正显影。

推开展厅大门,西汉彩绘乐舞杂技陶俑在光影中“复活”:陶盘上二十一个舞者甩袖翻飞,宴饮场景与荷塘柳影的楹联意境隔空交融。数字展馆运用超高清影像和AR技术重建宋元泉畔街巷,指尖轻触屏幕,便可看“三面柳”如何随古城水系蜿蜒生长,铜鸮卣内的商代蒸馏酒泛起涟漪,倒映出护城河畔的垂柳荷花。

展厅内驻足良久,我忽然觉得,刘凤诰的楹联并不只是写景,而是将辛弃疾的铁板铜琶、李清照的漱玉词心,都酿进了湖山意象里。文化对一座城市的无声浸润,就藏在日常生活的一点一滴中。

点评嘉宾:樊庆彦

山东大学文学院副院长,教授、博士生导师,主要研究方向为宋元明清文学,学术兴趣集中于明清小说与苏轼研究。兼任中国李清照辛弃疾学会秘书长、中国西游记文化研究会常务理事兼学术研究中心研究员、山东省水浒研究会会长。

中国楹联学会 湖南省委宣传部指导

湖南日报·新湖南客户端出品

总策划/夏似飞

统筹/文凤雏 赵雨杉

执行/陈永刚 朱玉文 王华玉 朱晓华

撰文/欧阳伶亚

摄影摄像/邹尚奇

视频出镜/欧阳伶亚

剪辑/戴钺

设计/陈青青

鸣谢 济南文旅集团 济南天下第一泉风景区

本文链接:https://www.xtol.cn/2025/07/08/99571021.html