-

客户端

客户端

-

微信

-

视频号

-

抖音

客户端

客户端

信仰的力量 ——深切缅怀我的伯祖父韩联生烈士

新湘潭客户端

信仰的力量——深切缅怀我的伯祖父韩联生烈士韩红 口述文中友 冯毅 整理又到一年“八一”时,我们伟大的中国人民解放军迎来了97周岁的生日。在这普天同庆的时刻,我的心情无比激动。因为家庭的缘故,每年建军节,我都会想到我的伯祖父韩联生烈士。自懂事起,我就知道我们韩家有一位了不起的烈士叫韩联生,是我军工程兵的奠基人之一。他的英雄事迹,体现了中国共产党人的精神风貌,表现出一位优秀共产党员的坚强党性和高尚情操。

跟党走,投身革命事业

1907年,我的伯祖父韩联生出生于湘潭县郭家桥。童年时期,他几乎每天都是放牛砍柴,做农活家务,跟随父母兄弟过着饥寒交迫的生活。1917年,10岁的他随父亲到安源煤矿当童工。

当时的安源煤矿,是一座人间地狱。煤矿工人劳动时间长,劳动强度大,劳动条件差。伯祖父首先在井下扯拖。他赤身裸体,头上包着一块三尺长的布,嘴里衔着一盏小油灯,拖着二三百斤重的煤筐,艰难地爬行。一天劳动12个小时,累了也得不到休息,还经常遭到工头、监工的打骂。当时安源工人中流传着这样一首歌谣:“父挖窿中煤,子扯窿中拖;煤炭堆如山,父子都挨饿。寅吃卯时粮,妻寒子也饿。三月无饷发,生活真难过。”受尽欺压的伯祖父,是多么渴望自由和解放啊!

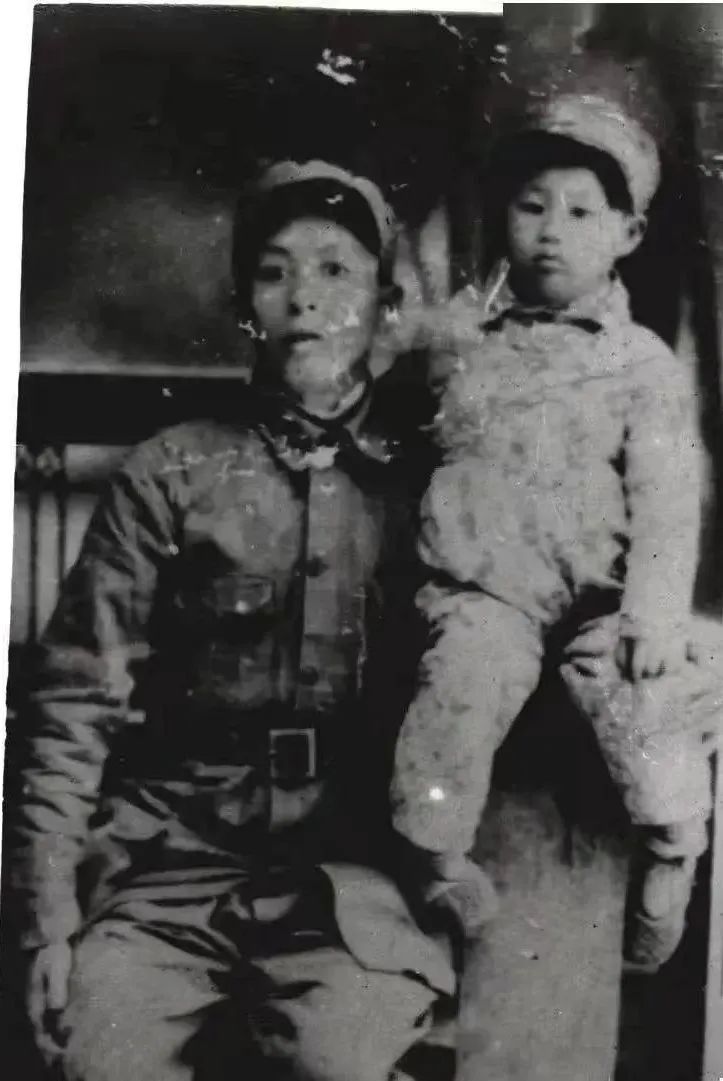

韩联生与大女儿韩晋清小时候的合影。这是韩联生烈士生前留下的唯一一张照片。(文章作者 供图)

1921年中国共产党成立后不久,毛泽东、李立三、刘少奇等先后来到安源,发动和领导了闻名全国的安源路矿工人运动。15岁的伯祖父在火热的斗争中受到了革命的熏陶。他积极参加中国共产党领导的安源路矿工人俱乐部和路矿工人大罢工。罢工胜利后,他和万余工人一样,增加了工资,提高了待遇。工头、监工再也不敢肆意欺压他们了。扬眉吐气的生活仅过了三年,安源工人俱乐部便于1925年9月被北洋军阀武力封闭。广大工人又生活在水深火热之中。为了生活,伯祖父被迫到井下当采煤工,逐渐学会了打眼放炮、架棚等采煤技术。

1930年9月下旬,毛泽东、朱德率红一方面军到安源扩充红军。当时除招收1000多名安源工人参加红军外,9月27日红军离开安源时,又组织伯祖父等148名矿工挑运从矿上缴获的炸药、雷管等物资。同年10月4日,红一方面军攻打吉安县城。伯祖父和140余名安源矿工积极投入了架云梯、运炸药和挖坑道爆破的战斗,为顺利攻克吉安县城作出了贡献。10月7日,红一方面军以148名安源矿工为基础,在吉安后街成立工兵连。

从此,伯祖父成为一名光荣的红军战士。他吃苦耐劳,英勇善战,入伍不到两个月便加入了中国共产党,并当选为工兵连党支部书记。

图为韩联生烈士的大女儿韩晋清(左)和韩联生烈士的曾外孙在韩联生烈士墓前合影。

听党话,架桥开路急先锋

伯祖父是我军第一代工兵,是我军工程兵的奠基人之一。在土地革命战争时期的历次反“围剿”战斗中,他与战友们一道,架桥修路,构筑工事,设置障碍,为红军取得反“围剿”的胜利提供了保障。

1934年6月,中央军委组建直属工兵营,伯祖父担任工兵营营长。长征开始后,他率领工兵营,为红军前进架桥铺路、开辟通道,特别是在红军强渡乌江天险和大渡河时,立下汗马功劳。他多次临危受命炸桥破路、断敌后路,成功阻断敌军,使红军化险为夷,谱写了一曲曲英雄的赞歌。

1934年12月底,中央红军直逼乌江岸边。乌江水流湍急,两岸绝壁高耸,自古称之为军事天险。当地有歌谣说:“天高不过雷公坡,水深不过乌江河。”当红军来到这里时,后面有几十万的追兵,对岸有敌军把守。同年12月30日晚,工兵营接到了在乌江架设浮桥的紧急任务。

因为水流湍急,江中无法打桩。于是,伯祖父决定在两岸拉起缆绳固定在竹排上。二连连长带领战士们,展开了紧张的架桥准备工作。战士们自带的绳索不够,他们就用敌人的电话线和部队携带的布匹来补充。一连和三连把竹排扎好以后,挑选了一批懂水性的指战员,架起竹排强渡过江。第一次强渡,竹排划至江心,被敌人的迫击炮打散了。伯祖父再次指挥几条竹排同时强渡。在红军先头部队火力的掩护下,有6条竹排胜利到达了乌江对岸。排上的官兵向敌人发起猛攻,迅速占领了敌军的江防前沿工事。紧接着,二连把缆绳拖过江去,固定在对岸渡口的石栓上。然后,把竹排一条一条拴在缆绳上。经过20个小时的紧张战斗,一座200多米的浮桥终于出现在江面上,保障了中央红军按时顺利地通过乌江天险。

1935年1月,红军行进到川黔边界的赤水河边的土城。伯祖父带领军委工兵部队,在赤水河上架设了一座绳舟浮桥,帮助红军迅速跨过了赤水,进入川南。部队刚过河,敌军主力追至河边,为断敌追路,必须炸掉浮桥。伯祖父领命后,带领爆破组冲上浮桥,并对身边的战士说:“我们一定要把桥炸掉,决不让敌人利用,哪怕牺牲了,也要完成这个光荣任务。”他一声哨响,十几个爆破点同时点火。这时,敌人机枪扫射,子弹不停在耳边呼啸,但还有几个爆破点未点着。眼看点着的爆破点即将爆炸,岸上的人焦急喊道:“营长,快离开!”他一边沉着鼓励大家:“不要心慌,要死,我们就死在一块!”一边逐个检查,帮助点火。等到点好火,大家撤退上岸后,浮桥被彻底炸毁,将敌成功阻断在河对岸。

4月,中央红军抵达金沙江畔。伯祖父率部,用6条木船,从绞平渡口,连续奋战5天4晚,使红军全部渡过金沙江。

5月,红一师攻占大渡河的安顺场。因河中水流太急,无法架桥,伯祖父带领工兵,用仅有的3条木船,采用拉纤的办法,使红一师全部渡过了大渡河,摆脱了几十万敌军的围追堵截,彻底粉碎了蒋介石企图围歼红军于川、黔、滇边境的狂妄计划。刘伯承赞扬他是“胜利之师开道先锋,断敌追路的勇士”。

抗日战争时期,伯祖父曾任八路军第一二九师某团政委和师部直属工兵科科长、工兵主任等职。

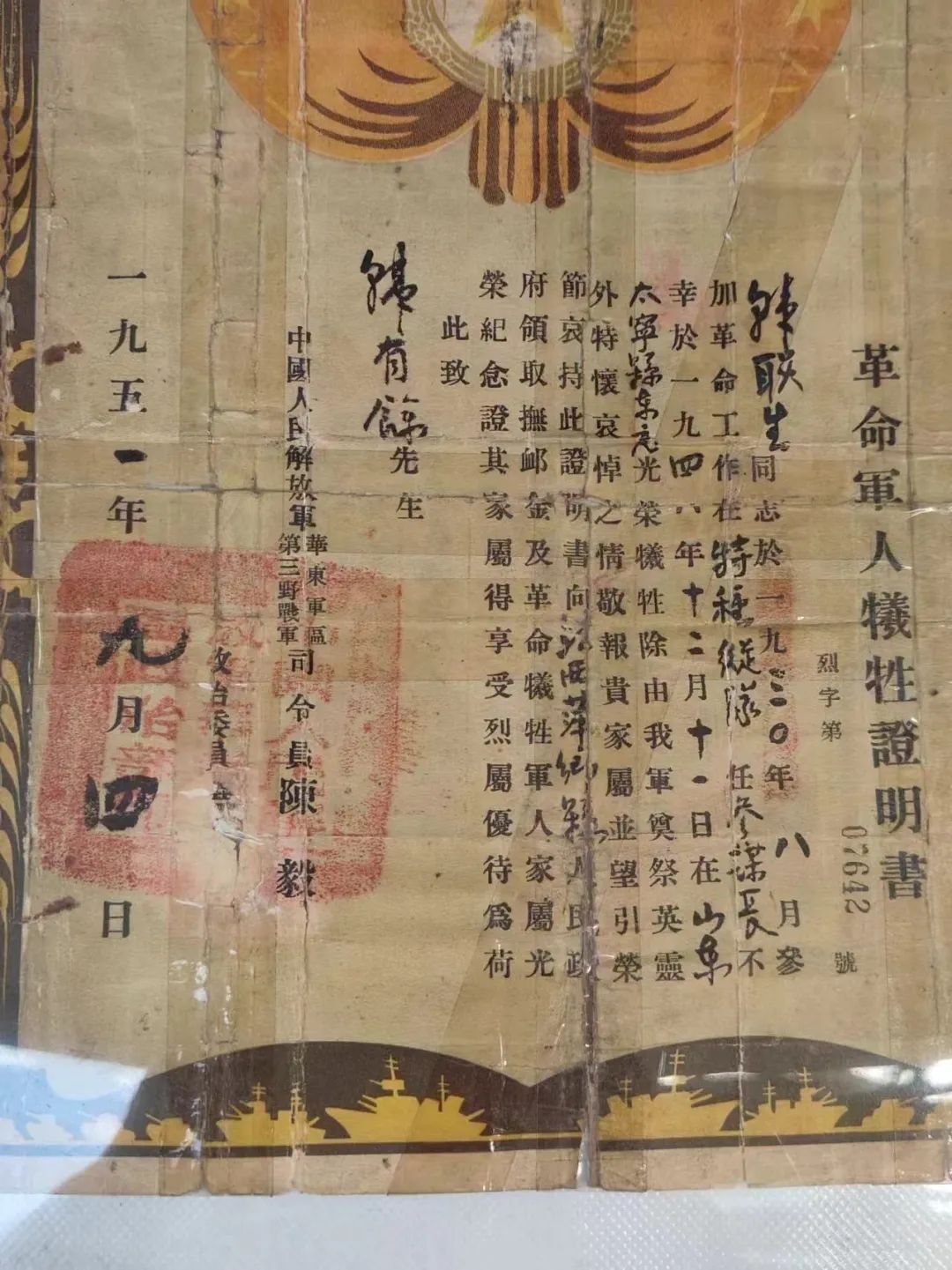

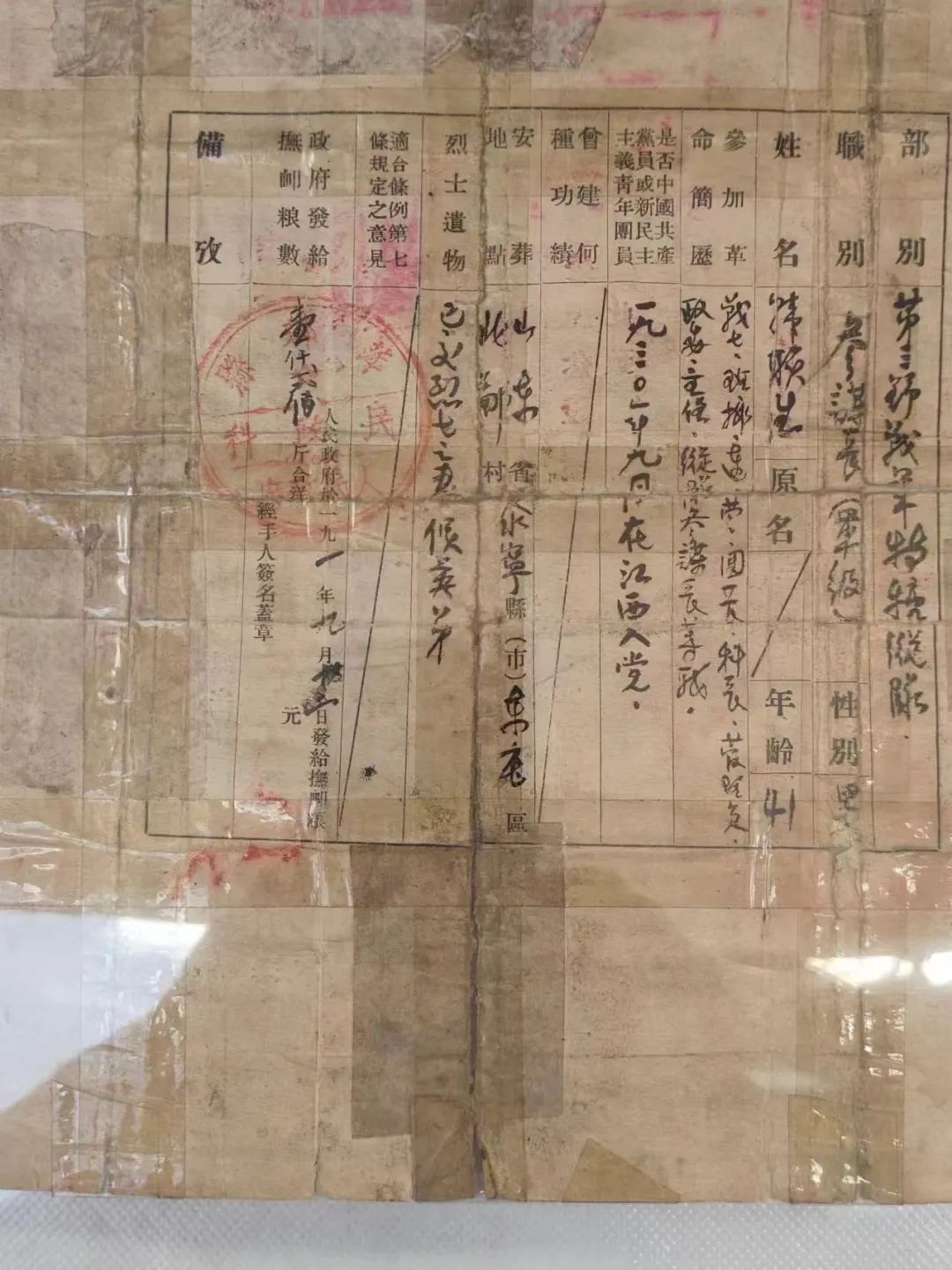

部队颁发给韩联生烈士家属的“革命军人牺牲证明书”。

忠于党,勇于牺牲自己

伯祖父一生忠于党,忠于革命事业。他的一生,是战斗的一生。从长征,到抗日战争,再到解放战争,他出生入死,奋战疆场,百炼成钢。在18年的艰苦战争中,他曾经5次负伤,身体非常衰弱,仍赤胆忠心为党工作。

1934年6月,在工兵营成立大会上,伯祖父曾鼓励战士:“当工兵是很光荣的,也是很艰苦的。我们要牢记毛泽东同志说的‘干革命要吃苦,要坚决’的话,工兵面前无困难!”

1947年3月,华东野战军组建特种兵纵队,伯祖父出任特纵工兵团团长。他创办教导队,轮训全团班以上干部,亲自组织坑道爆破、架桥施工训练,提高官兵的军事素质。

1948年4月,伯祖父升任特种兵纵队参谋长(正军级)。他从小在矿山备尝艰苦,参军以后又身经百战,头上、胸上、脚上、手上,都是累累的伤痕,左手无名指已成残废,还患有胃病,伤病复发时疼痛难忍。但他多次拒绝上级给予的照顾,始终与战士们生活、战斗在一起。

1948年11月6日,我军发起淮海战役。11月11日,伯祖父指挥特种兵纵队炮兵联合第四、第六、第八、第九、第十三纵队,将国民党第七兵团合围于江苏碾庄地区。11月12日,我军对敌第七兵团展开猛攻。22日全歼敌第七兵团,击毙兵团司令黄伯韬。

1948年11月25日,我中原野战军第七纵队将敌第十二兵团包围在安徽宿县西南之双堆集地区。12月初,淮海战役总前委命令伯祖父指挥的特纵炮兵与华东野战军的三个纵队、中原野战军的六个纵队围歼敌第十二兵团。为了弥补炮弹的不足,他负责组织研究和试验“飞行爆破”技术。从捆扎炸药包到用迫击炮发送炸药包,他都亲临现场指挥。12月11日,在“飞行爆破”试验时,一个炸药包没有爆炸。他迅速上前检查原因。在靠近炸药包时,他凭经验感觉炸药包即将爆炸,立即命令大家赶快疏散。话音刚落,只听一声巨响,炸药包爆炸了。伯祖父左腿被炸断,咽喉被炸穿,不幸牺牲。他是淮海战役中牺牲的我军最高指挥官。

新中国成立后,伯祖父被人民政府授予“革命烈士”光荣称号。其照片、遗物和英勇事迹至今陈列在徐州淮海战役纪念馆中,作为人们对他的永恒纪念。

时任华东野战军特纵司令员陈锐霆后来回忆韩联生烈士时,写诗叙述了其南征北战、光辉壮丽的一生:

出身安源老矿工,长征队里老士兵,政治开朗性刚直,业务熟练老忠诚。为补决战炮弹少,亲试“飞爆”鲜血红,敬翻淮海先烈册,最高级别留英名。

伯祖父牺牲后,特种兵纵队在山东泰宁县楼德镇举行了隆重的追悼大会,并安葬了烈士的遗体。后因基本农田改造,当地政府将韩联生烈士坟墓里的遗骸捡拾火化。他的妻子侯英娣和儿子韩鲁清一道奔赴泰宁县,将韩联生烈士的骨灰请回安徽省合肥市供奉在家中。后经我鲁清伯伯姐弟几人商量,认为父亲生前成长于安源,最牵挂的是安葬在安源的老父亲。于是2003年10月,韩鲁清伯伯姐弟几人将父亲韩联生烈士的骨灰迁葬回安源,紧依其父墓地,以示其“生前为国尽忠,死后陪伴父亲尽孝”。

2023年,为褒扬烈士功绩,安源区人民政府批复迁建韩联生烈士墓于安源镇安源村境内,并将其增列为第一批县级烈士纪念设施。墓地占地约50平方米,立有一座纪念碑,碑高4.5米,宽1.8米,材质为天然麻石,刻有刘伯承元帅称扬伯祖父的“胜利之师开道先锋,断敌追路的勇士”15个大字。

韩联生烈士之墓。

松柏苍翠,丰碑矗立。2024年4月26日,韩联生烈士迁葬仪式在安源镇安源村隆重举行。上午10时许,思念曲响起。在消防礼兵的护卫下,烈士亲属护送着韩联生烈士的骨灰盒来到新修建的烈士墓地,组织安葬了烈士骨灰。烈士墓广场上摆放着花篮,缎带上书写的“韩联生烈士永垂不朽”,寄托着人们深切缅怀革命先烈的无限追思!

信仰坚定,忠诚于党和人民的事业,艰苦奋斗,是伯祖父和无数先烈留给我们后代最深刻的精神烙印与宝贵财富。怀念是为了更好的传承,传承信仰的力量,秉承烈士遗志,扎实做好工作,用心建设国家。

作为烈士的后人,在中国人民解放军建军97周年之际,我谨以此文深切缅怀悼念我的伯祖父韩联生烈士。

(韩红为韩联生烈士的侄孙、萍乡市安源区第二学校教师;文中友为中共萍乡市委史志研究室副主任;冯毅为湘潭市退休人员)