-

客户端

客户端

-

微信

-

视频号

-

抖音

客户端

客户端

齐白石的祖父齐万秉

新湘潭客户端

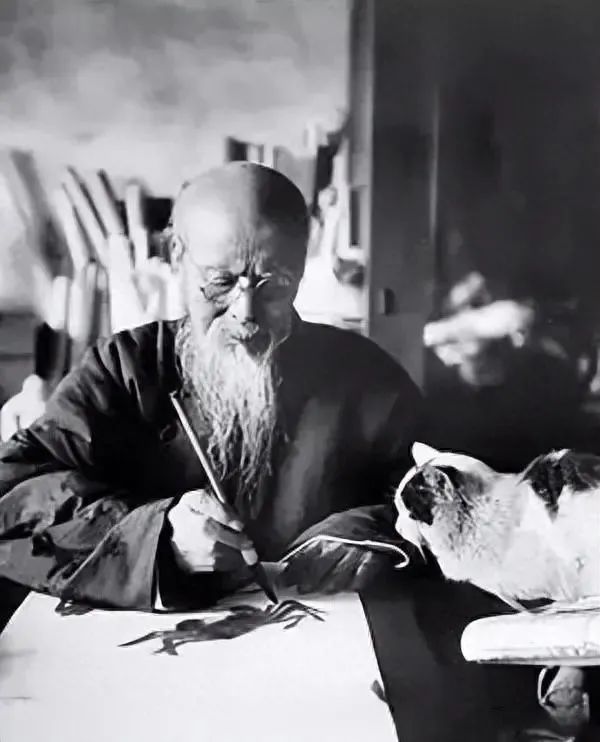

齐白石在作画(资料图)

文/赵志超

齐白石的祖父齐万秉(1808—1874),字宋交,人称齐十爷。清嘉庆十三年(1808)农历十一月二十三日生于湘潭县白石铺杏子坞(今白石镇杏花村)星斗塘一个贫苦农民家庭。他性格刚强,初识文字,一辈子务农为业。

据齐白石自述,明朝永乐年间,齐家祖上自江苏省质山县迁来湖南湘潭。清朝乾隆年间,齐白石的高祖父齐添镒(1731—1784),字玉琢,从湘潭县晓霞山百步营搬到杏子坞星斗塘,殁葬百步营齐家老屋蓼叶园。

离星斗塘不到十里的地方,有个烟墩岭,齐家祠堂就在那里。逢年过节,湘潭思古桥齐氏族人都去祠堂祭拜。齐白石出生于杏子坞星斗塘,小时候常去祠堂上供、玩耍。

齐白石的祖辈都是庄稼汉,很贫穷。齐白石的曾祖父齐潢命(1774—1827),字北斗,排行第三,人称“命三爷”,殁葬百步营齐家湾垅中蜘蛛山。

据《白石老人自述》(张次溪整理)道:齐白石的祖父齐万秉是一个性情刚直的人,心里有了点不平之气,就要发泄出来,所以人家都说他是直性子,“走阳面”的好汉。齐万秉经历了太平天国的兴亡盛衰,“晚年看着湘勇(即湘军)抢了南京的天王府,发财回家,置地买屋,美的了不得”。

齐万秉一生务农,家里依然很穷,用齐白石的话说“是个穷光蛋”。齐万秉看不惯土豪劣绅欺压良民,常常愤愤地对人说:“长毛并不坏,人都说不好,短毛真厉害,人倒恭维他,天下事还有真是非吗?”齐万秉就是这样不畏强暴,实话实说。其妻马氏,系马传虎之女。嘉庆十八年(1813)十二月二十三日生,光绪二十九年(1903)十二月十九日殁,葬于百步营齐家湾屋后右侧的蓼叶园。生有一子,齐贳政,字以德,即齐白石的父亲。

清朝同治二年(1863)农历十一月二十二日,齐白石呱呱坠地,生肖属猪。那时,祖父、祖母、父亲、母亲都在堂,他出生后,全家就五口人了。他与祖父齐万秉同一天生日,祖父比他年长55岁。齐白石是祖父母的长孙、父母的长子。他的降生,给齐家带来了生机和希望。祖父对这个长孙尤其百般呵护,怜爱有加。

齐白石年幼时,家里虽有几间破屋,但吃成问题。家里仅有水田一亩,位于大门外的晒谷场旁边,叫“麻子坵”,好年成才可打上五六石稻谷。因此,祖父、父亲还得去找零工活做。

由于家庭贫苦,齐白石在母胎里和出生后,就没有得到过应有的营养,生下来很瘦弱,并且多病。但他秉性聪明,加之好学上进,深得祖父器重。

齐白石4岁时,祖父齐万秉年已59岁,年老体弱,不再外出打零工,稍有空闲,便带孙子玩,享含饴弄孙之乐。齐白石晚年回忆说,祖父“有了闲工夫,常常抱了我,逗着我玩。他老人家冬天唯一的好衣服,是一件皮板挺硬、毛又掉了一半的黑山羊皮袄,他一辈子的积蓄,也许就是这件皮袄了。”祖父怕他冷,便把皮袄的大襟敞开,把孙子裹在自己胸前。有时齐白石睡着了,祖父就把皮袄紧紧围住,生怕冻着了孙子。齐万秉常对人说,抱了孩子在怀里暖睡,是他生平第一乐事。

也就是这一年,齐万秉开始教齐白石识字。齐白石生前曾对孙子齐佛来等人说:“我三岁时,冬日围炉烤火,祖父万秉公抱于膝前,用柴钳划灰,教识“阿芝’二字,不到一年,习三百多字。”(见齐佛来著《我的祖父白石老人》)数九寒冬,天气寒冷,齐万秉带着齐白石坐在烤炉边,一边生火取暖,一边教长孙识字。齐白石在自传中回忆道:“隆冬三九的天气,确也有些怕冷,常常拣拾些松枝在炉子里烧火取暖。他抱着我,蹲在炉边烤火,拿着通炉子的铁钳子,在松柴灰堆上,比划着(写字)。”

祖父齐万秉当时写了个“芝”字,教齐白石认,说:“这是你阿芝的芝字,你记准了笔画,别把它忘了!”说实在话,齐万秉认识的字并不多,最多也不过三百来个,也许还有几个是半认得半不认得的。但是,这个“纯芝”的“芝”字,确是他很有把握认得的,而且写出来也不会写错的。这个芝字是齐白石开始识字的头一个字。

此后,齐万秉每隔两三天教齐白石识一个字,天天教他温习,很是耐得烦。他常对齐白石说:“识字要记住,还要懂得这个字的意义,用起来会用得恰当,这才算识得这个字了。假使贪多务博,识了转身就忘,意义也不明白,这是骗骗自己,跟没有识一样,怎能算是识字呢?”

齐白石回忆说:“我小时候资质还不算太笨,祖父教的字,认一个,识一个,识了以后,也不曾忘记。祖父见我肯用心,称赞我有出息。我祖母和我母亲听到了,也是挺喜欢的。”

每逢齐白石问字,祖父“辄以指画于掌上诲之”“以指画字样于膝上,教之解识。一日或数十字,终能不忘,祖父叹之”。

同治十年(1871年),齐白石8岁时,齐万秉又令他从外祖父周雨若受业发蒙。私塾在几里之外的白石铺枫林亭。若遇天上下雨,道路泥泞,齐万秉见齐白石年纪小,脚时常陷进泥里而拔不出来,便自己穿着木屐,戴着斗笠,提着饭笼,背着齐白石去上学,脚上、身上常常沾满了泥巴。为此,他操了不少心,却毫无怨言,真是“爱其孙,忘其倦”。

齐白石就这样朝去暮归,每天往返于星斗塘与枫林亭之间,得以读书一年。后因大病一场,结束了学业,帮家里干起了杂活,放牛、砍柴样样都干。齐万秉见孙子失学觉得很惋惜,常常偷偷叹气。

清同治十三年(1874年)五月初五日,即端阳节,齐万秉在辛劳、贫穷与疾苦中度过了艰难的一生,殁于星斗塘,享年67岁。葬于杏子坞三角园。

祖父齐万秉去世时,齐白石才12岁。作为一个牧童、樵子,他已经很懂事了。祖父临终前,把齐白石和弟弟齐纯松叫到病榻前,嘱咐齐白石兄弟牢记“不偏党,不盗贼,不为官吏”的“三不”祖训,自食其力,清白传家,光耀门庭。

祖父齐万秉的去世,给齐白石留下了深刻的印象,也给他带来了长时间的悲痛。在后来的日子,他时常怀念祖父,并将这种情感诉诸文字。其有《闻家山松因虫伤》诗及序,表达了对祖父的深切怀念之情。序曰:“先王父尝言:‘前朝同治九年(1870年),星塘老屋一带,松叶为虫食尽。一日风雨雷电,其虫尽死。’丁已(1917年)以来,借山馆后之松,虫食欲枯。苦思庚午之雷电,不可得矣。”王父即指祖父万秉公。诗曰:

“松针食尽虫犹瘦,松子余生绿可哀。安得老天怜惜意,雨风雷电一齐来。”

1931年,在祖父齐万秉逝世近一个甲子之后,齐白石嘱咐家人为祖父修墓,并特意写了《祖父万秉公墓志铭》,曰:“公讳万秉,字宋交,湘潭人也。生性正直。年五十后,始盖茅成于星斗塘下,暮年弄孙自乐。尝天寒围炉,纯芝已六岁,公犹以羊裘襟裹于怀,夜则以炉钳画灰,朝则以指头画膝,教之识字。复从村塾于枫林亭,去家二里,或天行雷雨,公左手提饭箩,右执雨盖,负雏往返。沿路泥泞,口诵论语,教和其声,如是者经年。同治十三年甲戌(1874年)春二月一日,忽呼纯芝及弟纯松立膝前曰:阿芝年十二矣,前庚午(1870年)岁,尚不解闻乡事,是岁秋九月,莲花寨哥弟会作乱,官兵剿而败之,收十里中皆搜捕,获斩者如鸡,逃窜者如鼠,殃及口族难堪。正乱炽之时,田丘满地,独汝父收拾稻草,其清白,邻里叹服,故搜捕不过吾门。汝兄弟得成人,必欲光前,不偏党,不盗贼,不为官吏,遗训此言,贤顺至矣。公年六十有七,甲戌五月五日卒于正寝,葬于杏子树三角园之阳。甲戌后五十八年,辛未(1931年)秋九月,纯芝述德。”(见《白石文钞》)

1935年3月,齐白石从北京回到老家湘潭县茶恩寺茹家冲小住,其间曾特意去白石铺星斗塘转了一圈。他来到星斗老屋,在屋里小憩一会,与兄弟子侄拉家常,回忆儿时的牧童、樵子生活。想起儿时祖父教他识字以及雨天祖父送他上学的情景,祖父等已故亲人的音容笑貌仿佛在眼前,令他百感交集。然后,他专程去了星子坞三角园,在祖父坟前焚香作揖,伫立良久,轻声诉说自己漂泊在外的境况和感受,默默地祈祷先人的保佑。

齐白石记得,因他与祖父齐万秉是同一天生日,祖父生前曾倍感欣慰与自豪,常说:“孙儿和我同一天生日,将来长大了,一定忘不了我的。”九泉之下的齐万秉,也许没有想到,他这位牧童出身的长孙,后来成为一代艺术宗师、世界文化名人。齐白石不仅让后人记住了他祖父的生辰,而且还让祖父的名字随同自己的名字留芳于世。

作者简介

赵志超,笔名赵斐,网名耘斋主人,曾任湘潭市文联主席、中共湘潭市委副秘书长、二级巡视员、湖南省报告文学学会副会长、湘潭市作家协会名誉主席等职,系中国作家协会、中国文艺评论家协会等会员。从事文学创作近40年,先后出版30余部专著,累计900余万字,曾获《当代》《诗刊》全国征文奖、湘潭市文学艺术成果奖等奖项。